断捨離が進まない……。

モノは減ったはずなのに、なぜか満足できない……。

そんな“もやもや”の原因は、断捨離の「目標」があやふやだからかもしれません。

私自身、たくさんのモノを手放したあと、

「これで良かったのかな?」と、なんとなく満たされない感覚が残っていました。

もしあなたも、

「どんな暮らしを目指せばいいのかわからない」

という状態なら、私がいま目指している姿を、1つの参考にしてみてください。

それが──

「自分を本当に幸せにしてくれるモノだけに囲まれた、自分らしいミニマリスト」

この記事では、この“目標のカタチ”についてお話しします。

きっと、ただ捨てるだけだった断捨離が、

もっと前向きで、もっと満足度の高いものに変わるはずです。

断捨離の目標:持っているモノを全て把握する

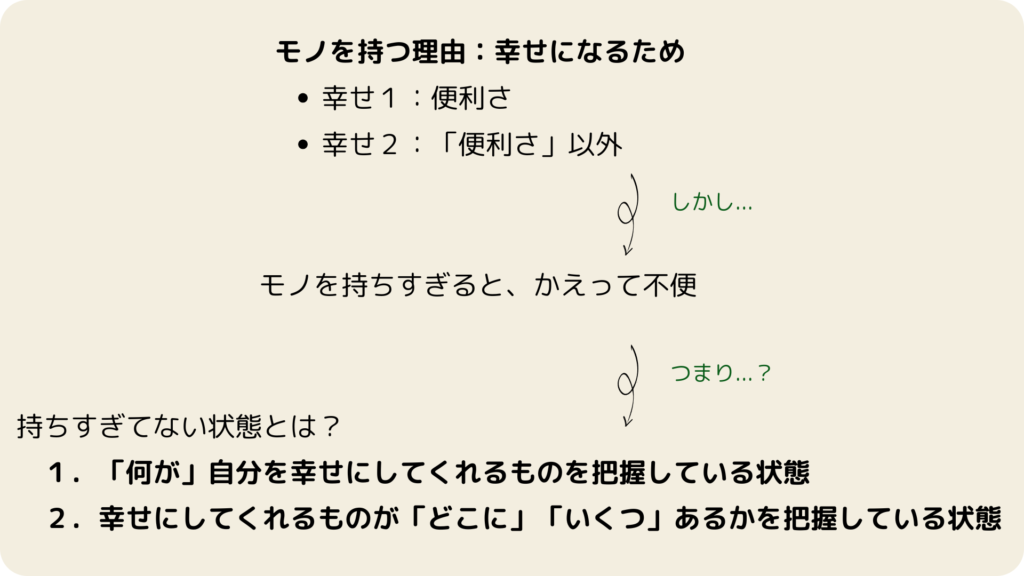

断捨離の目標を考える前に、そもそも「なぜ私たちはモノを持つのか?」を見つめてみましょう。

モノを持つ理由──それはきっと、

- 生活を便利にするため

- 自信や安心感を得るため

- 愛情や癒しを感じるため

どれも突きつめると、「幸せになるため」にモノを持っている、と言えるのではないでしょうか。

でも──

モノが増えすぎると、かえってストレスや不自由さを感じることもありますよね。

不思議なことに、モノは幸せもくれるけど、持ちすぎると不幸の種にもなる。

このバランスが、とても難しいのです。

では、「ちょうどいいモノの量」ってどれくらい?

この記事での答えは、こうです:

「自分を幸せにしてくれるモノを、ちゃんと把握できている状態」

つまり、

「どこに・何が・いくつあるか」が、自分でわかっている状態

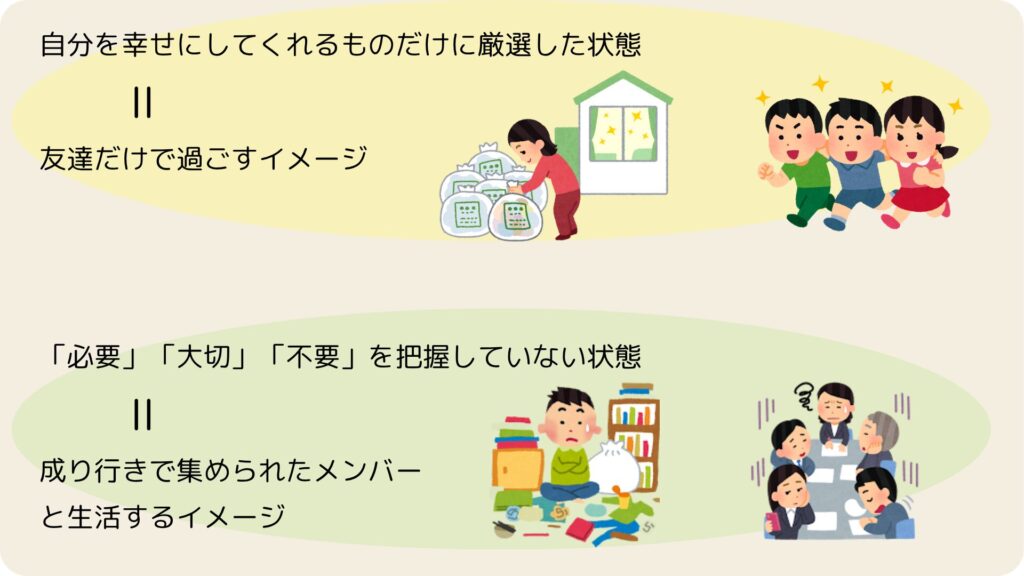

たとえるなら、仲良しメンバーだけで集まる食事会のような、心地よく満たされた暮らし。

これが、この記事で紹介する「断捨離の目標」です。

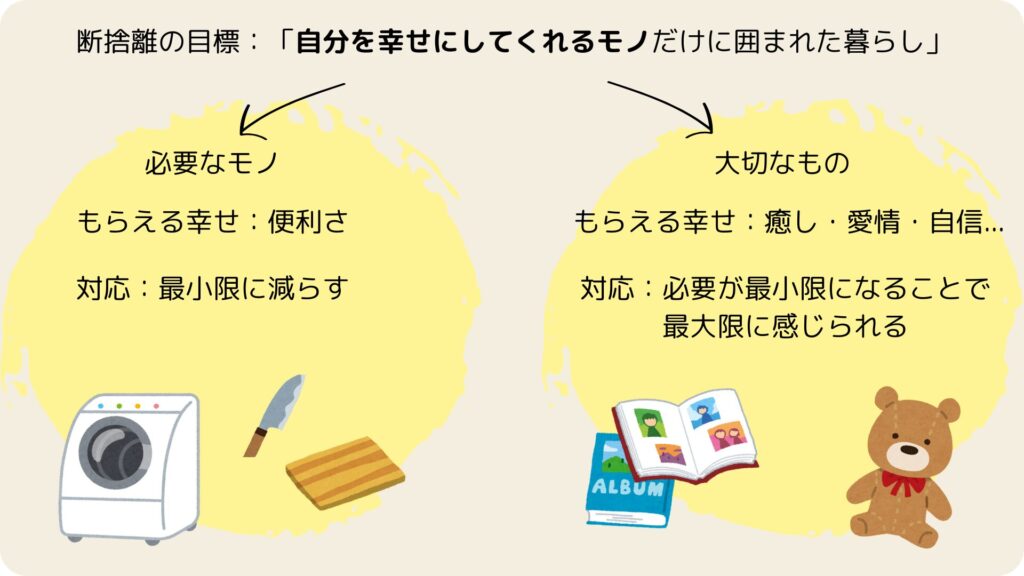

2種類のモノを把握することが断捨離の目標

断捨離の目標は、

「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた暮らし」

では、「自分を幸せにしてくれるモノ」とは何でしょうか?

幸せにしてくれるモノとは、次の2種類です。

1.生活に必要なモノ

提供してくれる幸せ:便利さ

2.自分にとって大切なモノ

提供してくれる幸せ:元気、わくわく、高揚感、自己肯定感、愛情、癒し…

まず、断捨離で意識して減らすモノは―――

「1.生活に必要なモノ」です。

1.必要なモノ

必要なものが与えてくれる幸せは、「便利さ」。

ただし、この便利さには、ちょっとした落とし穴があります。

それは──

便利さから得られる幸せ感は、役割が重複すると下がる。

例えば、洗濯機は便利ですが、3台も持っていれば、逆に不便ですよね。

暖を取るのに、空調とヒーターとストーブと、3つも持っていたら、管理が大変です。

便利グッズも持ちすぎていればストレスの原因に。

だから、便利さを提供してくれるモノは、必要最小限にするべきです。

言い換えると、

「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた生活」

=「必要なモノを最小限に厳選すること」

2.大切なモノ

自分にとって大切なモノとは感情に直接働きかけてくれる存在。

- 人からもらった手紙:愛情、癒し

- 頑張った証:自信、自己肯定感、自尊心

- 趣味の道具:癒し、元気

「大切なモノ」の判断は、案外むずかしくありません。

「これがあると、今の自分は幸せだな」と感じられるかどうか。

自分の心を豊かにしてくれるものを、無理して減らす必要はありません。

必要なモノを最小限にすることが、大切なモノからもらえる幸せを最大限にします。

断捨離の目標のまとめ

断捨離の目標とは、

「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた暮らし」

そのための方針は、次の2つ。

- 必要なモノは最小限

- 大切なモノは最大限

そして、この状態にはもっと具体的にいうと、

「どこに・何が・いくつあるか、自分で把握できている状態」

これが、“自分を幸せにするメンバーだけ”が揃った、理想の暮らしのかたちです。

断捨離の目標達成のために必要なのは「考える」

ここまでで、断捨離で目指す状態を明確にしました。

断捨離の目標↓

「自分を本当に幸せにしてくれるモノたち」だけに囲まれた、自分らしいミニマリスト

この状態に近づくには、

自分にとって必要最小限を把握する

ことが欠かせません。

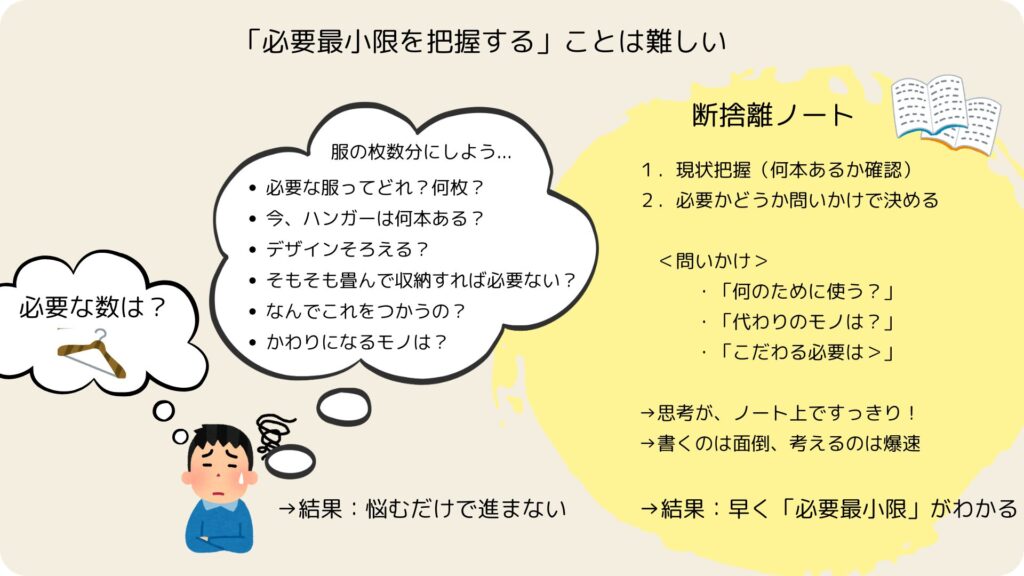

そこで登場するのが、「断捨離ノート」です。

断捨離ノートが必須

必要を最小限にするには、断捨離ノートがとても効果的。

ノートを使うことで、次のようなメリットがあります。

- 今の持ち物を客観的に“見える化”できる(現状把握が正確に)

- 頭の中を整理しながら、本気で考えられる(思考に集中できる)

- 結果:必要最小限を効率よく見極められる

断捨離ノートの書き方

1.持っているものを全て書き出す

2.「必要」「大切」「保留」に分ける

3.「必要」について以下のことについて考える

<代わりになるものは?>

<何のために使うの?>

<どんな幸せをくれるの?>

なぜ、「考えること」が必要なのか?

そもそも、必要最小限を把握するために、なぜ「考えること」が大事なのでしょうか?

理由はシンプルです。

- 必要を最小限にすることは、結構難しい問題だから

- 答えはあなたの中にしかないから

次の章では、この2つの理由について、もう少し詳しくお話しします。

「必要」を最小限にすることは難しい

「必要なモノを最小限にする」と聞くと、

「じゃあ、いらないものを捨てればいいだけ」と思われがち。

でも実際、頭の中で完結するほど簡単な作業ではないんです。

例えば、ハンガーを手放すことを例に考えてみましょう。

仮に、「服の枚数分をのハンガーがあればOK」とした場合でも、

次のように、いくつものことを考えなければなりません。

- 自分にとって、必要最小限の服って何枚?

- 今、家にハンガーは何本ある?

- ハンガーのデザインや色が揃っていることは、自分にとって大事?

- そもそも、なぜハンガーが必要なのか?

- タンスに畳んで収納するという方法でもいいのでは?

つまり、必要最小限を把握するとは、モノごとに、次のような自問自答を繰り返す作業です。

- なんのために使うのか?

- いくつ持っているのか?

- 必要最小限とはどのくらいか?

- 大切なこだわり条件はないか?

- 代わりになる手段はあるか?

この考えるという行為を、私はこう定義しています。

考える=現状把握 → 自分への問いかけ → 答えを出す

このプロセスを効率よく進めるには、

やっぱり「ノートを使って書き出す」のが一番なんです。

※断捨離ノートの具体的な書き方は、別記事にまとめています。

※「まとめ」の最後に掲載しております。

必要か大切か、答えはあなたの中にいる

そのモノが「必要」か「大切」か―――

その答えは、あなたの中にしかありません。

例えば、私にとって、コップは1つあれば十分。

でもあなたにとっては、

「いろんなデザインのコップを集めるのが楽しい」

「お気に入りのコップが癒しになっている」

そんな存在かもしれません。

であれば、そのコップは「必要なモノ」ではなく、「自分にとって大切なモノ」。

つまり、「これだけ残せばいい!」という共通の正解リストは存在しないのです。

本当に心地いい暮らしは、

自分が選び、自分で納得して残したモノたちに囲まれている状態。

勝手に班分けされたグループより、

昼休みに自然と集まった友達との時間のほうが、居心地がいいですよね。

モノも同じです。

「自分が本当に選んだメンバーかどうか」が、居心地を左右する。

だからこそ、必要か大切かを自分で考えることが欠かせません。

モノを見ているだけでは、必要か大切か、見分けることはできない

自分にとって何が必要なのか、何が大切なのか。

その答えを出すには──

「考えること」が欠かせません。

そしてその“考える”を助けてくれるのが、断捨離ノート。

モノを手に取りながら、頭の中だけで答えを出せるほど簡単ではありません。

「自分にとっての、必要最小限とは?」

この問いに向き合うための断捨離ノートの書き方は、次回の記事で紹介します。

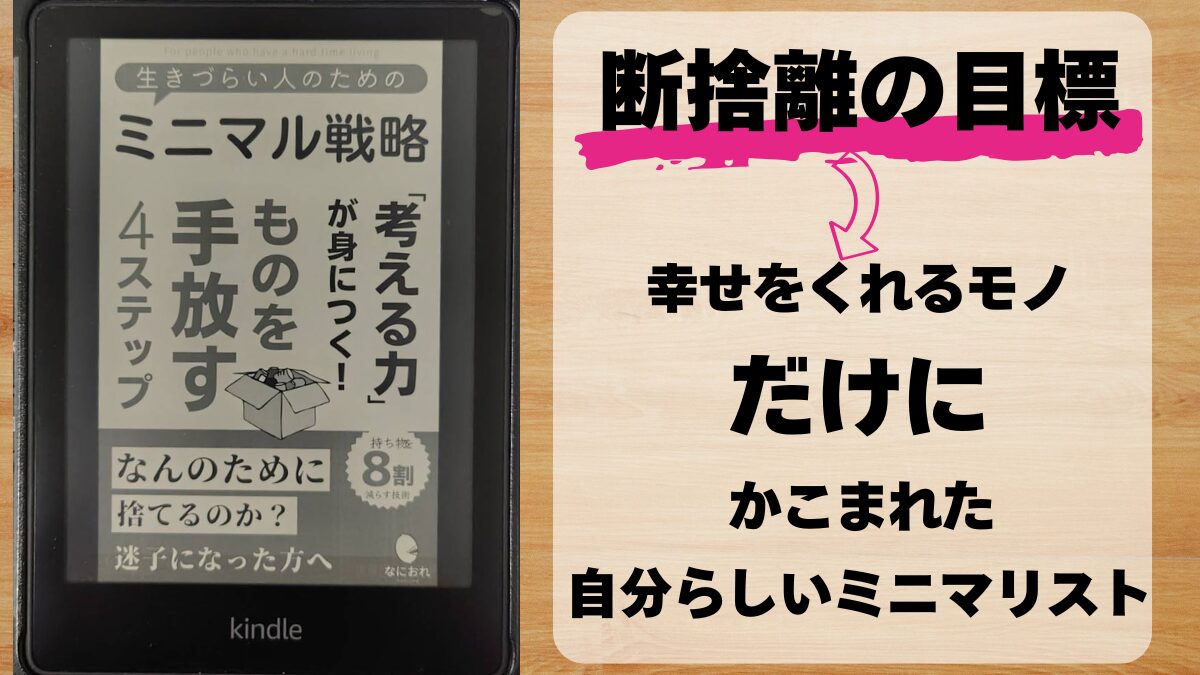

書籍紹介:生きづらい人のためのミニマル戦略

今回の断捨離を深めるきっかけになったのが、こちらの本です。

生きづらい人のためのミニマル戦略:「考える力」が身につく!ものを手放す4ステップ

この本には、この記事で紹介したような内容──

- 「どこに・何が・いくつあるかを把握する暮らし」を目指す考え方

- 「断捨離ノート」の具体的な書き方や活用方法

が、わかりやすくまとまっています。

ノートに書いて考えることで、たしかに時間はかかりました。

でも今は、自分で納得して残したモノたちに囲まれて暮らしています。

その結果──

捨てて後悔したモノは、ひとつもありませんでした。

なぜなら、どのモノも「自分で選び、納得して残したメンバー」だから。

この本との出会いが、断捨離を“作業”から“対話”に変えてくれた気がします。

Kindle Unlimitedで無料配信中です。

Kindle Unlimitedは初回登録で30日間無料!

>>Kindle Unlimitedのリンクに飛びますまとめ:断捨離が進まない人は目標をもつのがおすすめ

この記事では、

断捨離が進まない…。

モノを捨てたのに、思ったほど満足感がない…。

そんな方に向けて、1つの断捨離の目標、考え方を紹介しました。

それは、

「自分を本当に幸せにしてくれるモノたち」だけに囲まれた、自分らしいミニマリストを目指す

という目標です。

この目標の中では、「幸せにしてくれるモノ」を2種類に分けて考えます。

●必要なモノ

・与えてくれる幸せ:便利さ

・対応:最小限に減らす

●大切なモノ

・与えてくれる幸せ:自信・癒し・愛情・自己肯定感などなど…

・対応:最大限に感じる

この“必要最小限”を見極めるには、「考える」ことが欠かせません。

そして、考えるために役立つのが断捨離ノートです。

ノートに書くことで、モノとじっくり向き合い、

「これは必要?大切?」と、頭の中を整理することができます。

今回紹介した書籍はこちら:

『生きづらい人のためのミニマル戦略』

考える力を使って、自分らしくモノを手放す方法が詰まっています。

断捨離ノートの具体的な書き方について

この記事では「目標と考え方」を紹介しましたが、

断捨離ノートの具体的な書き方については、こちらの記事でしょうかいしています

余談:最近断捨離を頑張っている妻

うちの妻は、もともと紙袋を捨てられないタイプでした。

でも昨日、

「本当にかわいい」と思える紙袋だけを残して、あとは捨てるという整理をしていたんです。

それを見て、正直、感動しました。

この記事では「断捨離が進まないのは目標がないから」と書きましたが、

それだけじゃなく、性格のやさしさもあるのかもしれません。

モノに感情移入してしまう。

捨てられない。

でも、それは「優しい証拠」なんだと思います。

逆に、ポイポイ捨てられる自分は、ちょっとドライなのかな?と考えさせられました。

優しい性格なりに、悩んで、迷って、選んでいる。

そんな姿から、すごく元気をもらいました。

すっきりした暮らしを意識してくれて、ありがとう。

コメント