スマホ、つい触ってしまいませんか?

気づけばSNSや動画をダラダラと見続けてしまい

「またやってしまった…」

と自己嫌悪に陥る。

そんな経験、誰しもあるのではないでしょうか。

私自身も同じ悩みを持っていました。

休日は1日13時間!?私、完全に、中毒者です

依存から脱却したい!!

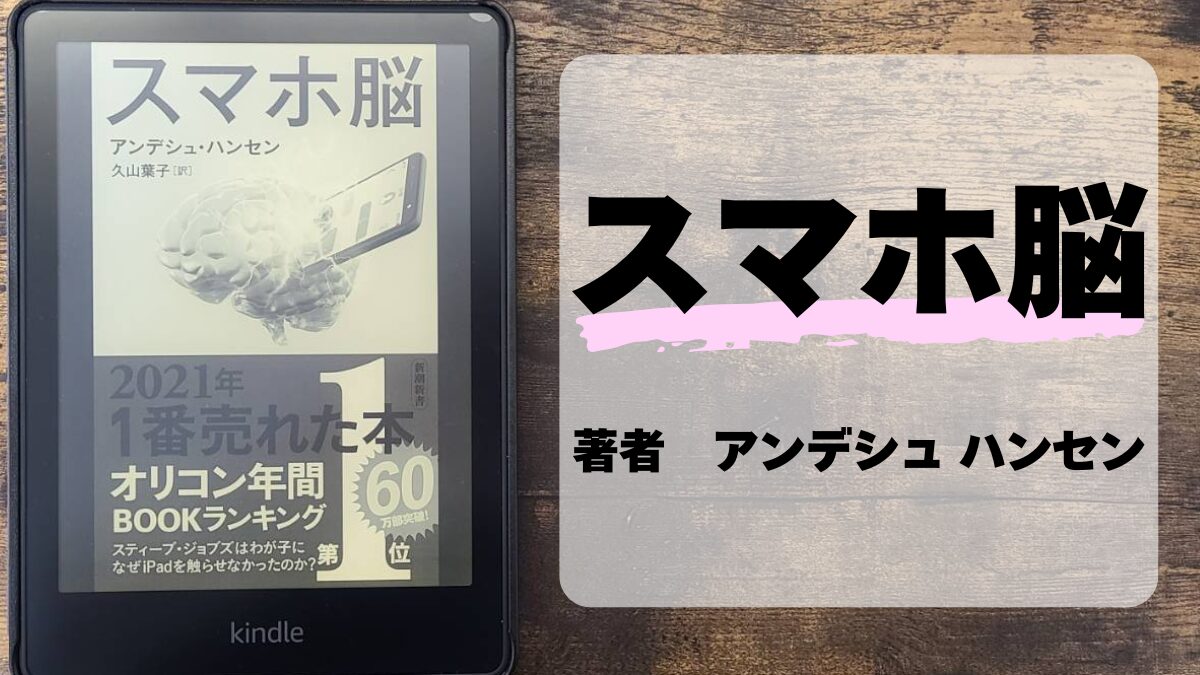

そこで出会ったのが『スマホ脳』という本です。

この本は、「こういう設定にしてスマホ依存をやめよう!」と単に方法を提案するのではなく、

「なぜ私たちはスマホに熱中してしまうのか?」

を脳科学の視点から解き明かしてくれる一冊です。

読んでみると、「スマホの使用を我慢しなきゃ…」という気持ちではなく

「これは脳にとって危険なものだ」と自然に認識できるようになり

無理なく使用を制限できるようになりました。

この記事では、

- 【原因】なぜスマホ依存になるのか?

- 【影響】スマホが脳に与える影響

- 【解決策】スマホから抜け出す方法

について解説していきます。

この記事はこんな人に向けて

- スマホをやめたくてもやめられないという人

- 何か達成したいことがあるのにYoutubeのせいで作業量が確保できないという人

- なんとなく、スマホを触る毎日を変えたいと思っている人

1. スマホをやめられない理由

スマホを遠ざけるのが難しいのは、脳がスマホにハックされているからです。

1.スマホは「ドーパミン」を大量に放出する最良の設計

人間は「~かもしれない」が大好き。

これをギャンブルやSNS,スマホはうまく利用しています。

ドーパミンというホルモンが

「もっと欲しい」「次は~~かも!」と求めてしまう仕組み。

これはサバンナ時代から変わらない脳の機能なんです。

スマホは、この脳の仕組みを完全に利用しています。

- ギャンブル →「次は勝てるかも」

- SNS →「次の通知はいいニュースかも」

- ショート動画 →「次の動画はもっと面白いかも」

- 通知→「なにか大切なしらせかも」

この「かもしれない」に脳が反応し、ついスマホを開いてしまうのです。

スマホ、SNSは

「ドーパミン注射器」

とも表現されています。

まるでドラッグですね。

② 人間の脳は「新しい情報」が大好き

なぜ脳は「次は~かも」が大好きなのでしょうか。

数十万年前の狩猟採集時代、生き延びるためには、この

「~かも!」

という機能が重要だったからです。

- こっちには新しい食べ物があるかも!

- あの茂みには危険な動物がいるかも…。

脳はサバンナ時代から変わっていません。

だから「期待」が大好きなんです。

この本能が現代では

「スマホをスクロールして新しい情報を得る行為」

に置き換わっています。

次々と新しい情報が表示されるSNSやショート動画は

まさに

脳が喜ぶ設計

になっているのです。

この米粒の画像を見てください。

1粒を1世代とすると、この中のたった1粒だけが、スマホが現れた世代です。

他の粒は、狩猟していた時代。

脳が狩猟時代から変わっておらず、スマホの誘惑を制御できないのも納得です。

③ スマホ開発者も「ヤバい」と気づいている

Facebookの「いいね」ボタンを開発したジャスティン・ローゼンスタインは

「スマホの依存性はヘロイン並み」

と語り、自らのスマホ利用を制限。

Apple創業者のスティーブ・ジョブズも

「自分の子どもには14歳までスマホを持たせなかった」

と言います。

作った本人たちが

「やばいものを作ってしまった」

と後悔するほど、スマホは強力な依存性を持つツールなのです。

やめられない理由まとめ

背景

- 私たちの脳は、サバンナ時代からかわってない。

- 「~かもしれない」が大好き

理由

- スマホ、SNS開発者は、脳の仕組みを理解し、完全にハックする要素を詰め込んでいるから。

- サバンナ時代から変わっていない脳みそには、魅力的すぎるから。

開発者本人たちが「やべ~もの作っちまった」と後悔するほど…

2. スマホは脳にどんな影響を与えるのか?

研究によると、スマホ利用は

- 不安・ストレスの増大

- 集中力・記憶力の低下

- 睡眠障害

- 依存症

を引き起こすことが分かっています。

1.負のサイクルで依存の沼におちる

すべての原因はこれです。

スマホを触る―やめるー不安・ストレスを感じるーもっとスマホを触る…

脳は、ドーパミンが一気に分泌され、「気持ちいい」と感じた後には、ストレスを感じます。

ストレスと期待は脳の同じ場所で処理されるからです。

スマホを触るとき、ドーパミンが一気に分泌され、脳は「気持ちいい」と感じます。

そのあと、スマホから距離をとると。。。

触ってないことによる「不安やストレス」を感じます。

この不安やストレスを解消するために、また触る。

スマホを触る―やめるー不安・ストレスを感じるーもっとスマホを触る…

この負のサイクルが、不安やストレスを増大させる原因です。

2.記憶力・集中力が低下する

スマホの通知が来ると、脳は一瞬で注意を奪われます。

- 元の集中状態に戻るには数分かかるため

生産性が大きく低下。 - さらに、スマホがポケットにあるだけで

成績が下がることも判明。

脳は「スマホを無視しよう」とエネルギーを使い、本来の力を発揮できなくなります。

マルチタスクが得意な「スーパーマルチタスカー」は人口のわずか1~2%しかいません。

スマホを使いながら作業するのは、脳にとって負担が大きいのです。

3.限りあるドーパミンを浪費する

ギャンブル依存の人が無気力になるのは、ドーパミンが枯渇するからです。

スマホも同じ。

簡単にドーパミンを出し続けるため、次第にやる気がなくなるのです。

・スマホが手元にないと不安になる

・SNSを開くと一時的に楽しいが、やめるとストレスを感じる

・またスマホを開く…

このループに簡単に陥らせるのが、スマホのこわいところです。

4.メンタルヘルス・睡眠を悪化させる

スマホの極端な使用はストレスを増加させることが研究でわかっています。

・ブルーライト → 脳が「昼」と勘違いし、睡眠が浅くなる

・スマホが寝室にあるだけで、睡眠の質が低下

また、SNSの多用は人生の満足度を下げることも判明。

キラキラした投稿ばかりを見続けると、「自分の人生はつまらない」と感じやすくなるのです。

まとめ

スマホは一時的に楽しさを与えますが、

集中力の低下・不安の増加・睡眠の質の低下

を引き起こします。

これは、原始時代の脳にとって刺激が強すぎるため。

スマホがもたらす影響を知ることで、より良い使い方を考えてみませんか?

3. スマホ依存から脱却するには?

スマホが脳に与える影響を知ったら

次に考えるべきは

「どうやって手放すか」です。

本書では運動習慣が推奨されていますが

私自身も試して効果的だった方法をいくつか紹介します。

1.週3回45分の運動を習慣化する

本書が推奨するのは、週3回・45分の運動。

人間の脳は原始時代からほとんど変わっておらず、

本能的に「運動は楽しい」

と感じるようにできています。

運動することでストレスが解消され、スマホの刺激に頼る必要がなくなります。

- 筋トレ、ヨガ、散歩など、何でもOK

- 心拍数を上げるのがポイント(大股で速く歩くなど工夫)

② スマホを触り続けた10年後を想像する

10年後、あなたはどうなっていたいですか?

たとえば私の場合、

「マッチョで副収入があり

家族と楽しい時間を過ごしながら

夏は海、冬はスノボを満喫している」

という未来を描いています。

この未来のために必要なのは

ブログを書いたり、筋トレをしたりすること。

ゴロゴロしながらYouTube Shortsを見ることではない、と気づきました。

逆に、今のままスマホ依存を続けたら?

「太って気力もなく、仕事に追われ、家と職場を往復するだけの毎日…」

改めて考えると、YouTubeを見ている場合じゃないですよね?

あなたの理想の10年後は?

今、スマホを触り続けることが、その未来につながりますか?

📚 おすすめ本:「The Long Game」

短期的な快楽ではなく、長期目線で目標を考えることの大切さを教えてくれる一冊です。

昔は映画(2時間)→テレビ(30分)→YouTube(10分)→ショート動画(1分)

どんどん短くなってきました。

そんな時代だからこそ、長期的な視点を持つことが重要です。

🔗 関連記事:「The Long Game」要約はこちら

もし「10年後どうなっていたいかわからない」

という方、とてもおすすめです。

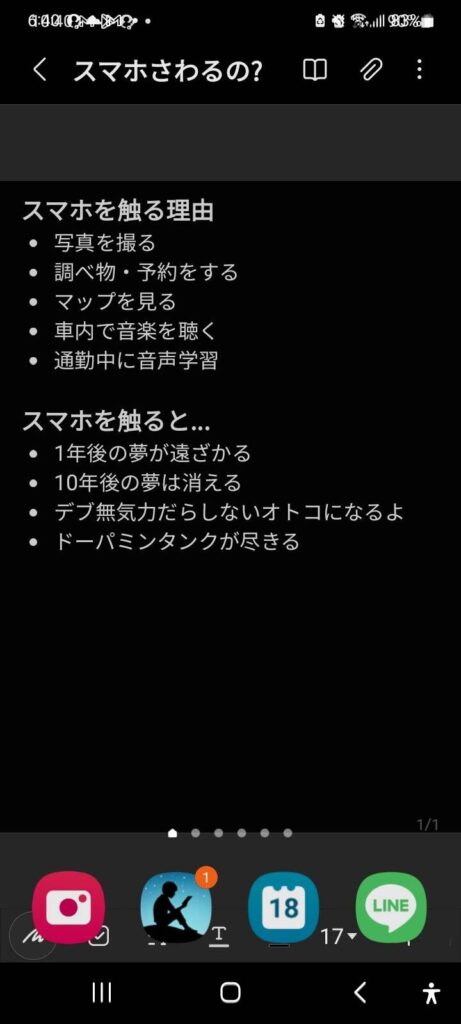

③ スマホの背景を「スマホを触る理由」「今触ったらどうなるか」にする

スマホのホーム画面をメモ帳のスクリーンショットにしてみましょう。

メモには、

- スマホを触る理由

- 今触ったら10年後どうなるか

を書きます。

私の場合、スマホの用途はこれだけ

- 移動中の音声学習・音楽

- Kindleで読書

- 地図アプリ

- 返信をする

- その他(調べもの、予約など)

そして、「今スマホを触り続けたらどうなるか?」はこんな感じ。

例:「太って気力もなく、家と職場を往復するだけの毎日…」

実際の私のスマホの画像です。

触るたびに、

「こうなりたいか?」

と自動で問われる環境になり、触る前に一度立ち留まることができるようになりました。

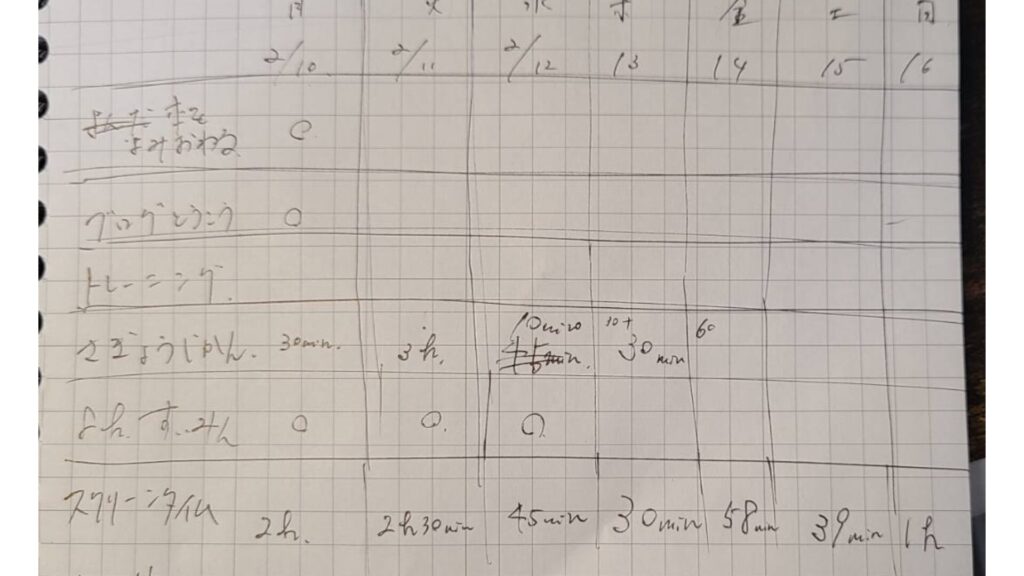

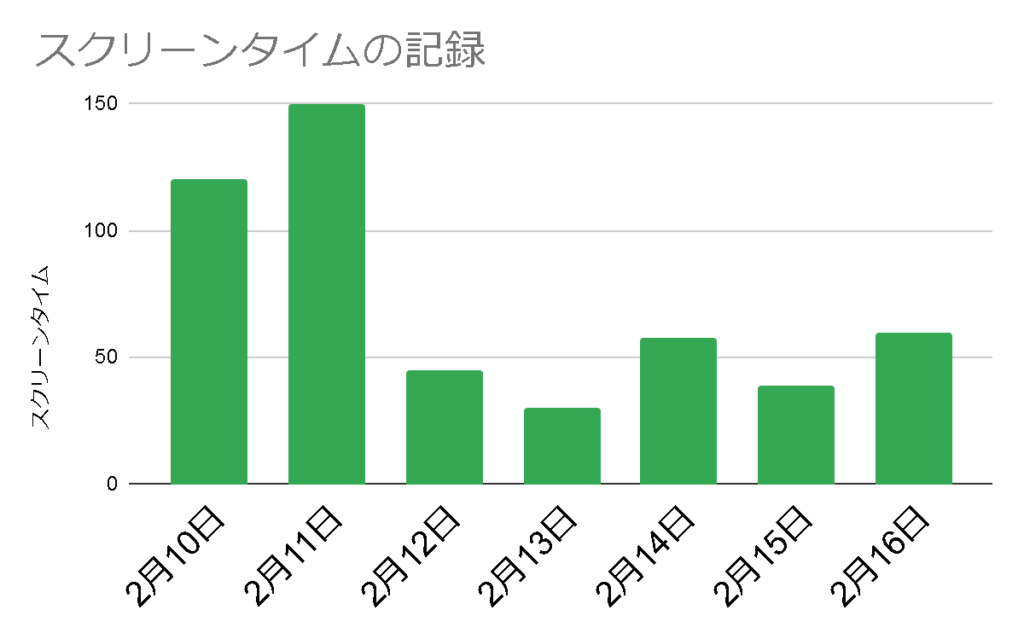

④ スクリーンタイムを毎日、紙に記録する

1日の終わりに、スマホの使用時間(スクリーンタイム)を紙に記録しましょう。

これを続けると、面白いほど使用時間が減っていきます。

「こんなにスマホを触っていたのか…!」と驚くはず。

📚 おすすめ本:「後回しにしない技術」

この本は、どうしてもさぼってしまう人に向けて、どうやったら習慣化できるようになるのか、その方法が紹介された本です。

その中で

人間は記録をつけると、自然と改善しようとする生き物。

だから、記録をつけよう。

というテクニックが紹介されています。

🔗 関連記事:「後回しにしない技術」要約はこちら

スクリーンタイムを毎日減らしていく

という、ゲーム感覚で一日を過ごすことができます。

「後回しにしちゃうんだよな~」とさぼり癖に嫌々している方、

この本めちゃめちゃおすすめです。

⑤ アプリの使用時間を制限する

スマホの「スクリーンタイム設定」から

アプリごとに使用時間の上限を設定できます。

私の場合、

- 検索ツール (Youtube含む)→ 1日10分タイマー

これだけで、無駄にスマホをいじる時間が激減しました。

⑥ スマホを部屋に持ち込まない

スマホ依存のループを思い出してください。

「スマホを触る → 楽しくなる → 触らないとストレス → 不安になる → ついまた触る」

このサイクルを断ち切るには、そもそもスマホに触れない環境を作るのが一番。

- 寝室に持ち込まない

- リビングに置いておく

- 専用の箱にしまう

実際にやってみると、「あれ?スマホどこ?」と探す瞬間がありました。

そのとき、

「こんなに依存していたのか…」とハッとします。

なかなかの恐怖体験です。

3.スマホをやめる方法 まとめ

本書でおすすめされている方法

週3回45分の運動(何でもOK)

私のおすすめ方法

- 10年後の自分を想像し、今の行動を見直す

- スマホの背景を「スマホを触る理由」「今触り続けたらどうなるか」にする

- スクリーンタイムを毎日紙に記録する

- アプリの使用時間を制限する

- スマホを部屋に持ち込まない

合わせて読みたいおすすめ本

🔹 『The Long Game』 → 長期目線で目標を考える大切さを学べる

🔹 『後回しにしない技術』 → 記録をとることで改善する習慣作りに役立つ

スマホをやめたいと思っても、なかなかやめられない人は多いはず。

まずは、スマホの仕組みと依存の構造を理解することが大切です。

本書には、

- なぜスマホをやめられないのか?

- どうすればやめられるのか?

が詳しく書かれています。

1000円ほどしますが、間違いなく元は取れます。

スマホ依存から脱却したい方は、ぜひ本を読んでみてください!

スマホ依存の原因・影響・解決策まとめ

スマホ依存は脳の仕組みとアプリの設計によって引き起こされるが、対策を講じれば克服できる。

原因:脳の仕組み × アプリの設計 × 近くにある環境

影響:不安増加、集中力低下、やる気減退、睡眠の質低下

解決策:運動、長期目標の意識、スクリーンタイムの管理、物理的な距離をとる

1. なぜスマホはやめられないのか?(原因)

スマホ依存は意志の問題ではなく、脳の仕組みとアプリの設計によって引き起こされる。

スマホは身近にありすぎる

いつでも触れる状態では、無意識に依存が進行する。

脳は変化を嫌う

スマホの強い刺激に慣れると、手放したときに不安を感じる。

アプリは依存するように作られている

SNSや動画アプリは「もっと見たい」と思わせる設計になっている。

2. スマホが脳に与える影響(デメリット)

スマホの使いすぎは、脳や心に悪影響を及ぼす。

- 不安・ストレスの増加

スマホ使用後、ドーパミンの反動で不安を感じる。 - 集中力・記憶力の低下

通知が来るだけで注意が逸れ、学習や仕事の効率が落ちる。 - やる気の減少

簡単にドーパミンを得られるため、努力する意欲が低下する。 - 睡眠の質が悪化

ブルーライトが脳を覚醒させ、眠りが浅くなる。

3. スマホ依存から抜け出す方法(解決策)

スマホの影響を減らし、より良い習慣を身につける方法を紹介する。

- 運動習慣を取り入れる

週3回45分程度の運動で、脳が求める「本来の刺激」を得る。 - 10年後の自分を想像する

スマホを触り続けた10年後と、行動を積み重ねた10年後を比較する。

参考書籍:『The Long Game』

長期的視点での目標設定の大切さを学べる。 - スマホの背景を工夫する

「なぜスマホを触るのか」「触り続けたらどうなるか」をメモして背景に設定。 - スクリーンタイムを記録する

1日の使用時間を紙に書き出し、視覚化することで自覚を促す。

参考書籍:『後回しにしない技術』

記録の重要性と継続するコツが学べる。 - アプリの使用時間を制限する

設定から各アプリの使用時間を決め、無駄なスクロールを防ぐ。 - スマホを部屋に持ち込まない

物理的に距離を取ることで、依存のサイクルを断ち切る。

スマホ脳から脱却しよう!

スマホの使用を見直し、10年後の理想の自分に向けて一歩を踏み出しましょう!

コメント